Début du contenu principal.

La méthode «Trump» ou mentir pour transformer

Les prochaines années risquent d’être ponctuées de généralisations, de faits alternatifs, d’exagérations et de faussetés utilisées pour justifier des réformes majeures.

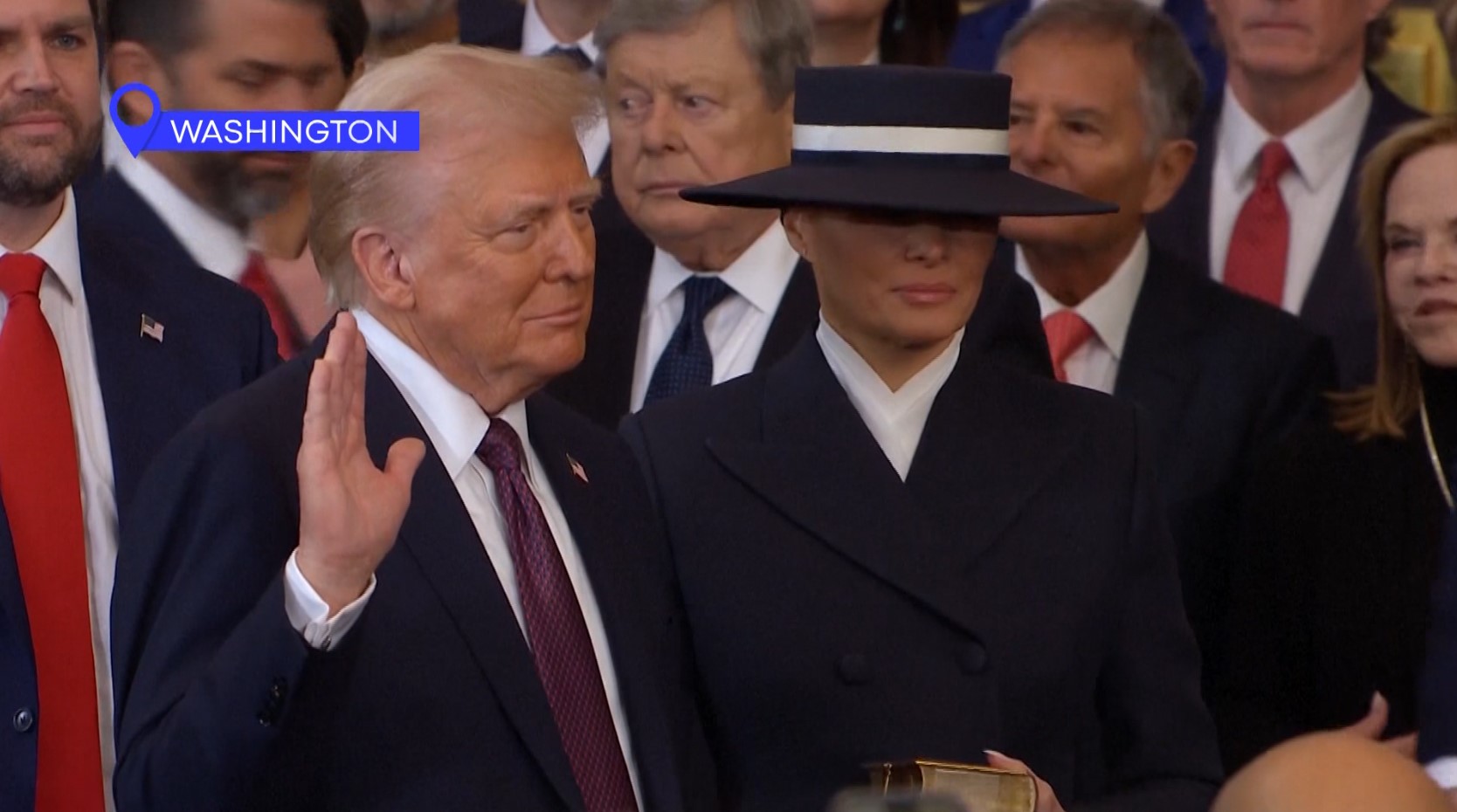

Le 20 janvier 2025 restera sans doute une date marquante de l’histoire politique du XXIᵉ siècle. Quatre ans après avoir demandé à son vice-président de l’époque, Mike Pence, de tenter d’invalider une défaite qu’il n’a jamais reconnue, Donald Trump est redevenu le président des États-Unis d’Amérique.

Ce retour au pouvoir constitue sans contredit l’un des plus grands «comeback» de l’histoire politique moderne, et il faut reconnaître au nouveau président le mérite d’y être parvenu. Toutefois, il ne faut pas se laisser duper : cette victoire repose sur la souffrance économique du peuple américain, sur des influences religieuses, sur l’insécurité croissante dans les villes et sur des interprétations douteuses, voire mensongères, de la réalité.

À voir aussi : Dossier spécial Noovo Info | L'investiture de Trump (prise 2)

Si la désinformation et les faits erronés ont marqué toute la campagne présidentielle, on aurait pu espérer qu’une fois la victoire acquise, Donald Trump adopte un ton plus rassembleur et ancré dans les faits.

Or, après avoir écouté son discours au Capitole, il est clair que ce ne sera pas le cas. Les prochaines années risquent d’être ponctuées de généralisations, de faits alternatifs, d’exagérations et de faussetés utilisées pour justifier des réformes majeures.

La confrontation et la désinformation comme outil de conquête

«Le canal de Panama est contrôlé par la Chine», «les États-Unis offrent un refuge à de dangereux criminels, souvent issus de prisons et d’institutions psychiatriques, qui sont entrés illégalement dans notre pays», ou encore «ils font entrer des tonnes d’illégaux et du fentanyl», en parlant du Canada.

Voilà quelques exemples des mensonges ou exagérations que le président a répétés dès sa première journée au pouvoir et avec lesquels il justifie ses décisions présentes ou futures. Des déportations, des pertes d’emplois et, peut-être même, des interventions militaires risquent d’être essentiellement fondées sur des faussetés. Ces actions pourraient bouleverser la vie de milliers de personnes ainsi que la stabilité géopolitique et économique de notre continent.

Défaire une histoire plutôt que débattre des actions

Le problème central de la «méthode Trump», qui consiste à baser ses décisions sur de fausses prémisses pour justifier des actions urgentes et transformationnelles, est qu’elle détourne le débat. Les discussions portent alors davantage sur la véracité des faits avancés par le président que sur la pertinence, la légalité ou les conséquences de ses propositions.

Les affirmations de Trump et de ses conseillers, amplifiées par leur portée sur les réseaux sociaux, façonnent rapidement la perception du public. Une fois ces « faits » dans l’espace public, les médias, les experts, les politiciens et les parties prenantes se retrouvent à tenter de corriger ces faussetés plutôt qu’à débattre des enjeux réels.

Cette stratégie a permis à Trump de contester les résultats de l’élection de 2020, de mobiliser sa base pendant quatre ans, de diviser profondément la société américaine et, ultimement, de se faire réélire avec une majorité d’États et de votes. Peu éthique, certes, mais redoutablement efficace. Son impact pourrait désormais s’étendre à l’échelle mondiale, alors qu’il redevient l’un des leaders les plus influents de notre hémisphère.

Un choix à faire ici, au Québec

Nous devrons tous réfléchir à l’influence que l’administration Trump exercera sur nos propres politiques. Au Québec, des élections fédérales, municipales et provinciales auront lieu dans les 18 prochains mois. Ces rendez-vous démocratiques nous forceront à faire un choix : allons-nous succomber à la désinformation en laissant les réseaux sociaux et des sources non vérifiées devenir nos principaux outils d’information, ou redonnerons-nous aux médias traditionnels, garants de la vérification des faits, la place qu’ils méritent ?

Ce choix influencera assurément le type d’élus qui nous gouverneront. Nos voisins du sud ont fait le leur, et les années à venir nous en montreront les conséquences.