Début du contenu principal.

Kharoll-Ann Souffrant | Affaire Simon Houle: un air de déjà-vu

CHRONIQUE | «La chose la plus difficile à enseigner à de futurs professionnels, c’est l’empathie.»

«La chose la plus difficile à enseigner à de futurs professionnels, c’est l’empathie.»

Cette phrase, elle fut dite par l’une de mes professeures dans un cours en travail social alors que j’étais étudiante au baccalauréat. Force est d’admettre qu’elle avait bien raison. Aujourd’hui, je suis chargée de cours à l’université auprès de futurs travailleurs sociaux et futurs criminologues. Cette question «d’enseigner à avoir de l’empathie» me taraude souvent.

Cette phrase de ma professeure m’est revenue en mémoire dans le contexte de l’affaire Simon Houle qui fait beaucoup réagir depuis quelques semaines. Au cœur de celle-ci est notamment la question de la formation des juges en ce qui a trait aux conséquences des agressions sexuelles.

Rappel des faits

C’est que Simon Houle a reçu une absolution conditionnelle pour agression sexuelle et voyeurisme le 21 juin dernier, et ce, notamment pour lui permettre de voyager dans le contexte de son travail d’ingénieur. Cela nous rappelle notamment l’absolution conditionnelle qu’avait reçue Gilbert Rozon en 1999 qui porte le nom «d’arrêt Rozon».

Le juge, Matthieu Poliquin, est sous le feu des critiques pour sa décision dans l’affaire Simon Houle. Il a notamment félicité Houle pour sa «transparence» lorsque celui-ci a avoué avoir déjà agressé une autre femme en 2015, agression qui n’a pas été judiciarisée. Le juge a aussi déclaré que l’agression se serait déroulée «somme toute rapidement» pour justifier sa décision.

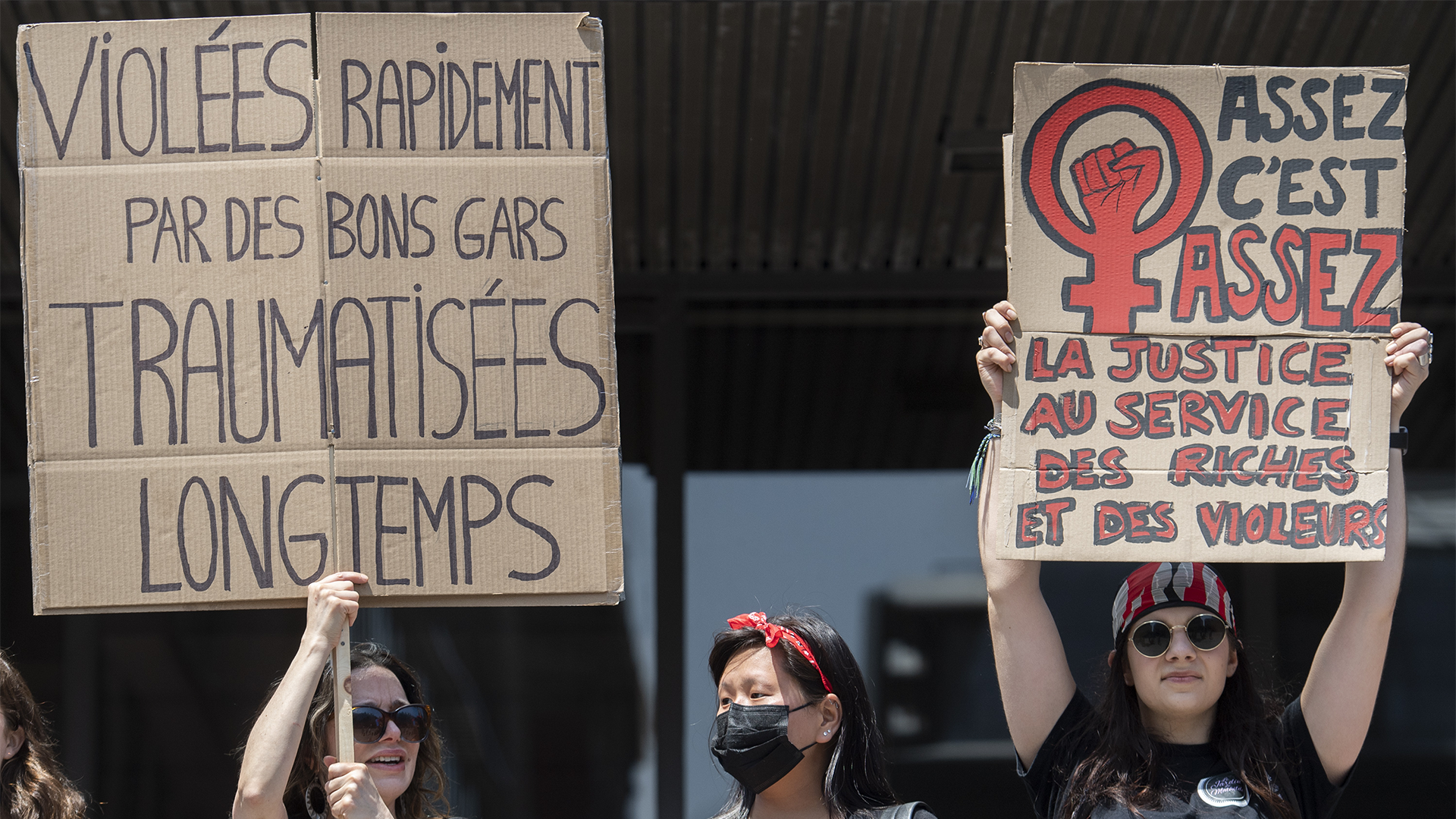

Voilà qu’on apprend que Houle aurait déjà récidivé lors d’un voyage à Cuba, au début du mois de juillet. C’est choquant, troublant, mais non surprenant. On comprend la grogne populaire particulièrement deux ans après la dernière vague de dénonciations qui a secoué le Québec en juillet 2020.

Les tribunaux spécialisés : pas une solution magique

Revenons à la question de la formation puisque le gouvernement y travaille actuellement.

En raison d’un effort transpartisan à l’Assemblée nationale du Québec, du rapport Rebâtir la confiance et du mouvement #moiaussi, nous voyons actuellement se déployer au Québec des projets-pilotes de tribunaux spécialisés en matière de violences conjugales et de violences sexuelles. Or, croire que ces tribunaux sont une solution miracle qui pourra tout régler m’apparaît être une vue de l’esprit.

Il faut rappeler qu’une infime minorité des agressions sexuelles sont rapportées aux autorités policières. Et même lorsqu’elles le sont, il s’opère un phénomène d’attrition ou en entonnoir faisant que la vaste majorité des victimes d’agressions sexuelles ne se rendront jamais devant un juge. De plus, les mêmes règles de droit s’appliquent dans un tel contexte.

Le continuum de la violence sexuelle

Une formation adéquate en la matière aurait notamment enseigné l’idée du continuum des violences sexuelles popularisé par la chercheuse britannique Elizabeth «Liz» Kelly à la fin des années 1980.

D’une part, cela implique que vivre des violences sexuelles est très commun dans la vie de la vaste majorité des femmes, peu importe leur forme, particulièrement les formes n’étant pas criminalisées ou reconnues par des textes de loi. De plus, cela signifie qu’on ne peut présumer des impacts d’une agression en apparence «anodine» sur une victime.

Par exemple, un attouchement, souvent compris comme étant «moins grave» qu’un viol. Pourtant, cela peut provoquer des conséquences très profondes dans la vie d’une femme, dépendamment des violences genrées qu’elle peut avoir vécues dans sa vie par le passé, et ce, même si l’agression peut s’être déroulée «rapidement». Ainsi, selon cette conception, on ne peut «hiérarchiser» ces violences en raison des impacts différenciés et personnels qu’elles génèrent chez celles ciblées par celles-ci.

L’importance de la prévention

Je disais donc que les tribunaux spécialisés ne pourraient tout régler. Avec l’actualité des derniers jours, les éléments semblent réunis pour une autre vague de dénonciations de violences sexuelles. Ultimement, il faudrait aussi penser à la question de la prévention de ces violences, dès le plus jeune âge et faire des efforts équivalents sinon plus grands pour endiguer ce fléau à sa racine. On ne peut être constamment en mode réaction, après qu’un crime ait été commis.

Tout comme l’empathie, avoir une éducation à la sexualité positive, ça s’apprend, même si ça génère des conversations difficiles et inconfortables. C’est toute la société qui devrait en bénéficier, pas uniquement les professionnels de la justice et des services sociaux.